ドビュッシーのアラベスクについてもうちょっと・その4

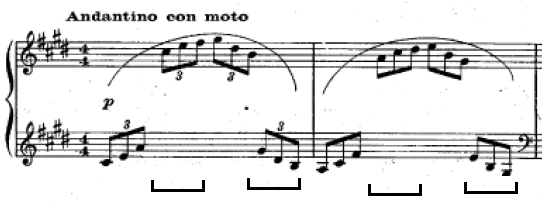

さて、私が気になるのは、出だしです。

この踏み方だったら、いきなり響きが広がりすぎて、何だかそぐわなかったのです。

かといって

だと響きが薄い

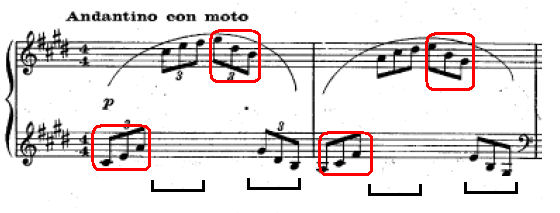

赤で囲った部分の響きが消えちゃうのもさみしい。

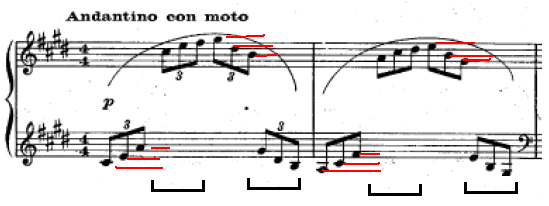

赤の線のように指で鍵盤を抑えておくと、響きがちょうどいい。

これは、工夫のしかたの一案です。ダンパーペダルとフィンガーペダルの組み合わせで、響きのふくらまし方を作っていく。もちろん、微妙なタッチとペダルの踏込のタイミングを様々に工夫してみてのことです。「これが正解」というのではないです。

どうしても「楽譜・注釈校訂版に表記されているペダルのしるし」は「onとoff」であり「響きを聴きながら少しずつ踏み込んでいく」なんていうのは書かれていないです。

ただ「その時間響きが濁らない」ではなく「響きの広がりが時間の経過とともにどのように変化するか。また、その広がり方がその曲想にあっているか」ということが重要です。場合によっては、同時に踏んで「弦のアタックの音」も響かせてしまうことだってあります。

.png)