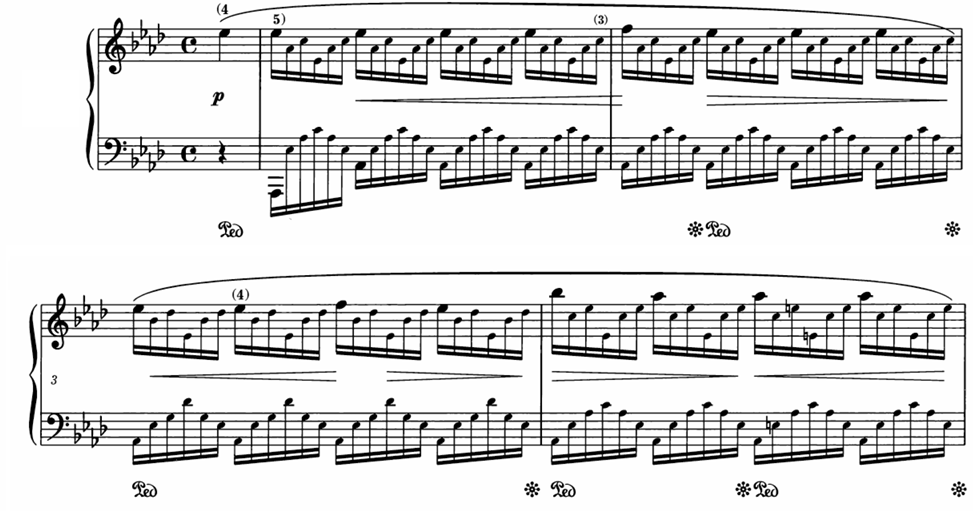

ショパン:エチュード作品25-1の場合

ショパンのエチュード作品25-1、エオリアンハープと言われているこの名前は、ほかでもないシューマンがつけた名前である。ショパンはシューマンの前でこの曲を弾いたときのことを文章にしている。「音楽と音楽家」にはその時の様子が書かれています。

この曲

自分の中にどのように取り込むか、つまり「譜読みの時の理解のしかた」によって、演奏されるテクニック、演奏の質や響きも、大幅に変わってくることに気がつきました。

①案

このように譜読みして、メロデイーの音だけ大きく弾く。

頭の音の次に、中の音が来るので、頭の音はせわしなくタッチして次の音に行かなければいけなくなります。

②案

このように譜読みして、aとbを違う楽器のように弾く。

上の声はゆったりとタッチしその動きとは関係なく、中の細かい動きを弾く。

①と②とは考え方や曲の在り方、弾くためのテクニックから響き方まですべて違います。②の方が5の指の動きがゆったりと、のびのびと動きます。当然音楽的には②のように読み取る方が良いです。

つまり、書かれた楽譜を「どのように取り込む」かによって、テクニックそのものの在り方が変わってきます。

①の場合、最初のメロディーになる音を弾いてから次の音、と考えると、「ミ」の次に「ラ」を弾くので「ゆったりよく響く」ように弾くべき音を「性急にぶつけたように」弾いてしまいやすいです。この考え方だと「ミラドミラド」と考え、「ミ」にアクセントをつけて弾くのでメロディーもつながりにくいです。

②の場合は上声と下声とは「別の動き」と考えられます。上声のメロディーの音は、時間を使ってゆったり響かせられます。内声の細かい音は上声のタッチとは関係なく細やかに動きます。

つまりこの場合「理想の響き」を求めることによって、譜読みのときの取り込み方や理解の仕方が違い、それによって使われるテクニックも変わってくるということです。

ピアノの場合、楽譜には、時系列順番によって音が並べられることが多くあります。しかし、作曲家の本当の欲しい響きは、読んだ音を演奏家の中で「立体的に」並べ直したときに、はじめてあらわれます。

それこそが「本当の意味での譜読み」だと考えられます。

.png)