「ゆっくりですか?速くですか?」「いいえ。ゆったりです」

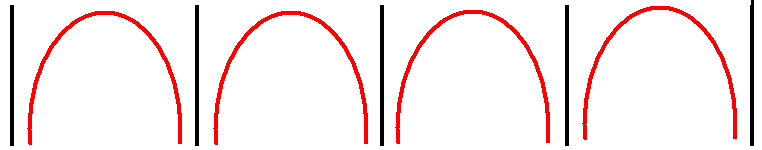

ある生徒は、こんな感じで曲を弾いてきました。バッハ(作曲者不詳)メヌエットBVW.Anh116でした。

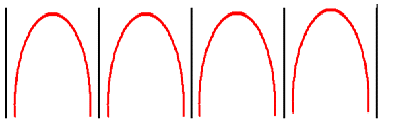

私は、何だかせせこましく感じました。

生徒「もっとゆっくり弾けばいいのですか?」

私は「もっとゆったりです」と答えました。

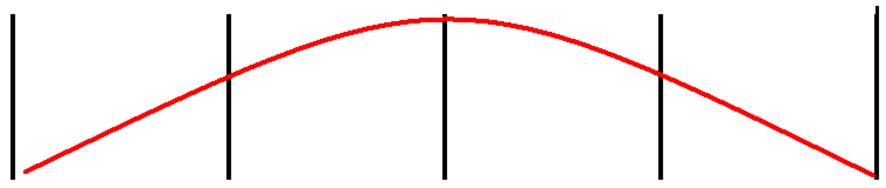

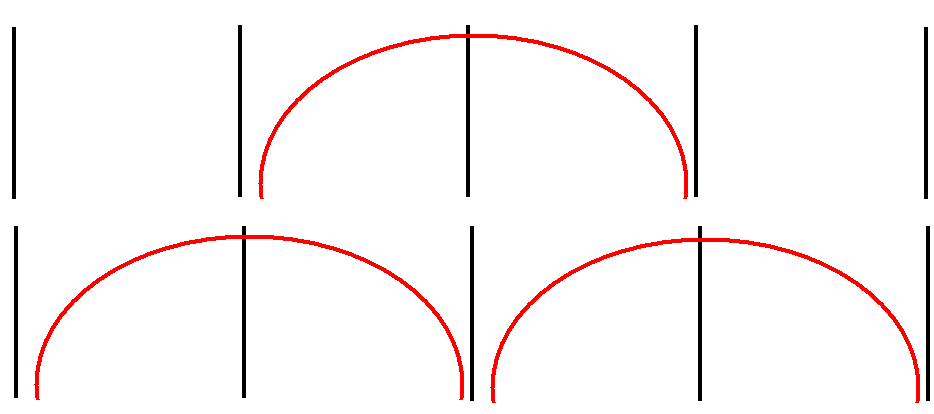

このような大きな波でしたら、ゆったり感じます。

ただ最初の図をゆっくりしても、こうなるだけです

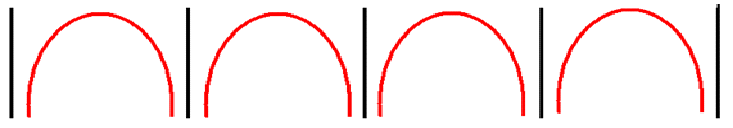

速くしたら、こうなるでしょう。

赤い線で記した波は、テンション(緊張の大小)です。つまり「曲のテンション」がどのような波を作っているかを聴く。これによって「弾き方も聴き方も」豊かになってきます。

左右、あるいはパートごとで互い違いに、できたりすると、かなり高度な表現だといえます。

ただ「強弱」と「速度」だけを聴くのではなく「聴く項目」が豊かになっていく、また、それらがただ一つでなく、複数で織りなしていく。このようにレベルアップした聴き方をしていくことによって、音楽が豊かになります。

ドビュッシーは、バッハの楽曲のことを「アラベスク」に例えました。つまり、様々な模様が織りなす情景です。テンポやリズムの取り方が同時に複数重なり合っている、難しいかもしれませんが「現実として受け入れる」ことは必要だと思っています。

.png)